(東京都)

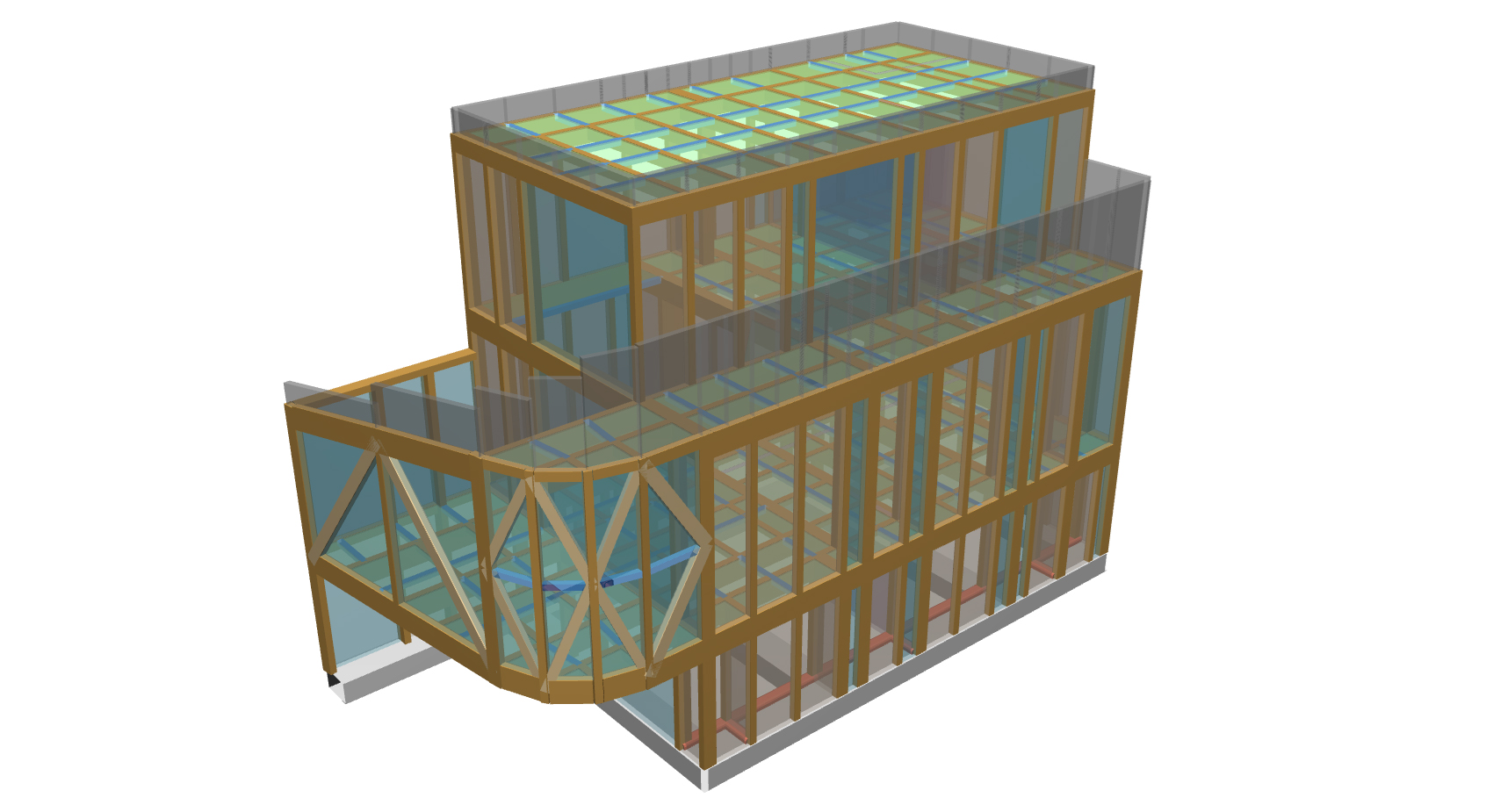

木造軸組工法の3階建ての住宅です。本物件では構造合理性よりも、意匠上実現したい優美な形態や室内の開放性を最重視していたため、接合部ごとに収まりや生じる応力状態も異なります。そのため、接合部は複合で在来仕口、金物工法、グルードインロッド工法、製作金物による一面せん断接合部を適材適所で採用しています。鋼管杭で地盤改良をした直接基礎です。

構造計画概要

曲面を有する壁に囲まれた2階のバルコニーが特長の物件です。1階部分にカーポートを計画し、敷地の都合上柱を配置できない箇所があるため構造的条件が厳しく、パラメトリックスタディを繰り返しました。意匠設計者の提案も取り入れつつ、最終的には、本体の2階床・3階床レベルから持ち出した片持ち梁と、外周のトラス架構が複合的に、バルコニーを支持する架構となりました。

バルコニーの設計においては、主に3つのクライテリアに注意しながら設計を行いました。

- バルコニー先端各部のたわみを1/600に抑えること。

- 地震時に1G程度の鉛直振動があることを考慮して、バルコニー周辺部材の長期応力の検定比を0.5以下にすること。

- バルコニーの鉛直方向における固有振動数を8Hz以上とすること。

『SS7』利用方法

『SS7 Op.木造ラーメン』を利用しました。グルードインロッド接合部は回転剛性を有するため、まずは仮定断面の木質材を剛接合で解析して、ある程度の断面を見極め、接合部のバネを設定してからたわみ制限を満たすように設計を進めていました。

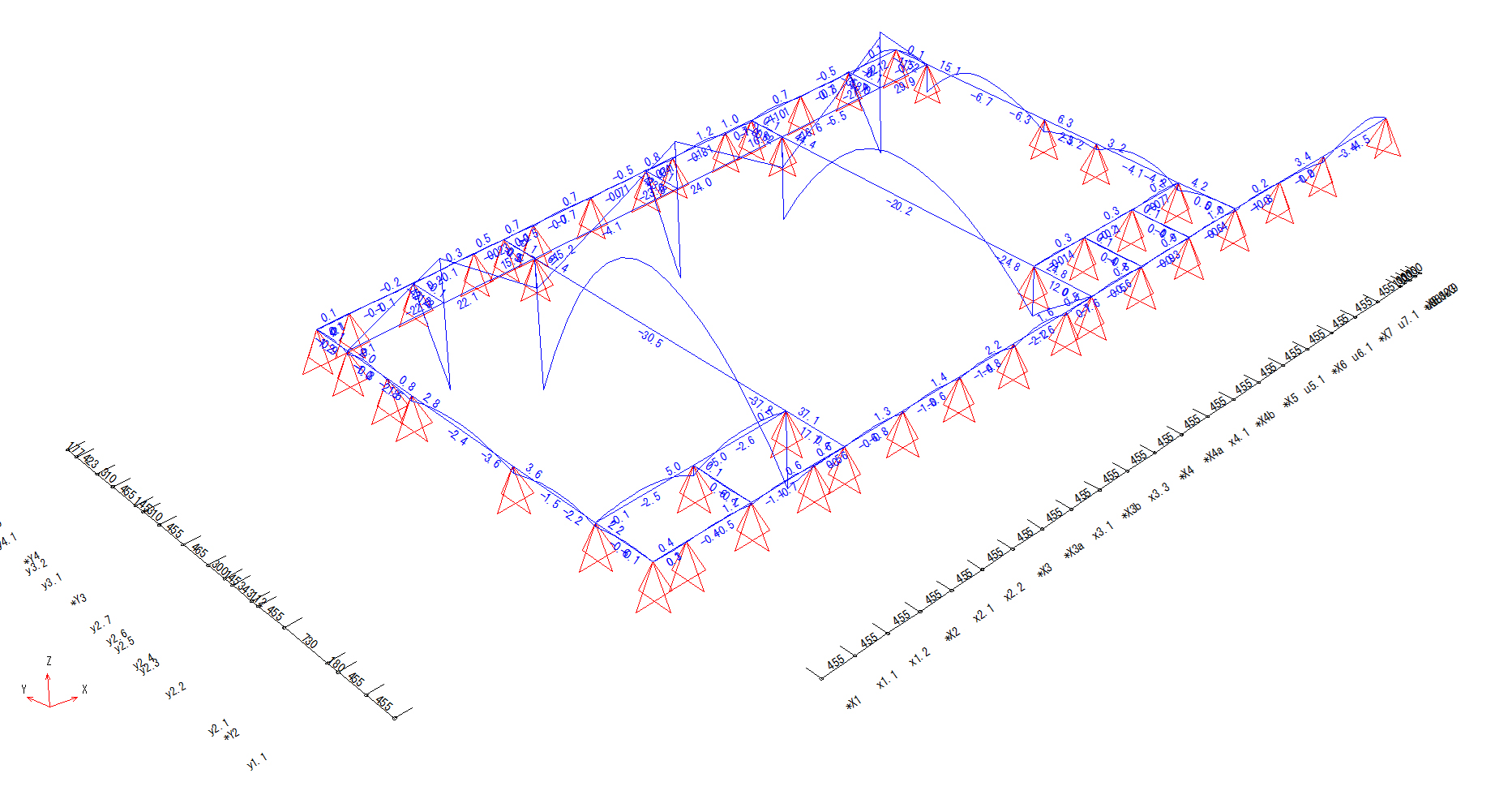

バルコニー部分のモデル化においては、現在の形状になるまでパラメトリックスタディを繰り返し行いました。 応力負担が少ない部分は削って軽くする、吊り材のモデルを試みる、効率的なブレース配置を複数パターン考えるなど、バルコニー部分のたわみを抑えるための検討をし、意匠性を担保しつつ構造的にも合理的な架構にたどりつきました。

入力方法に慣れてしまえば、『SS7』ではこのような複雑な形態も比較的容易にモデル化できるため、さまざまなパターンで検討しやすく、さらにその最終形態がそのまま一貫出力できることは作業量短縮に繋がっています。

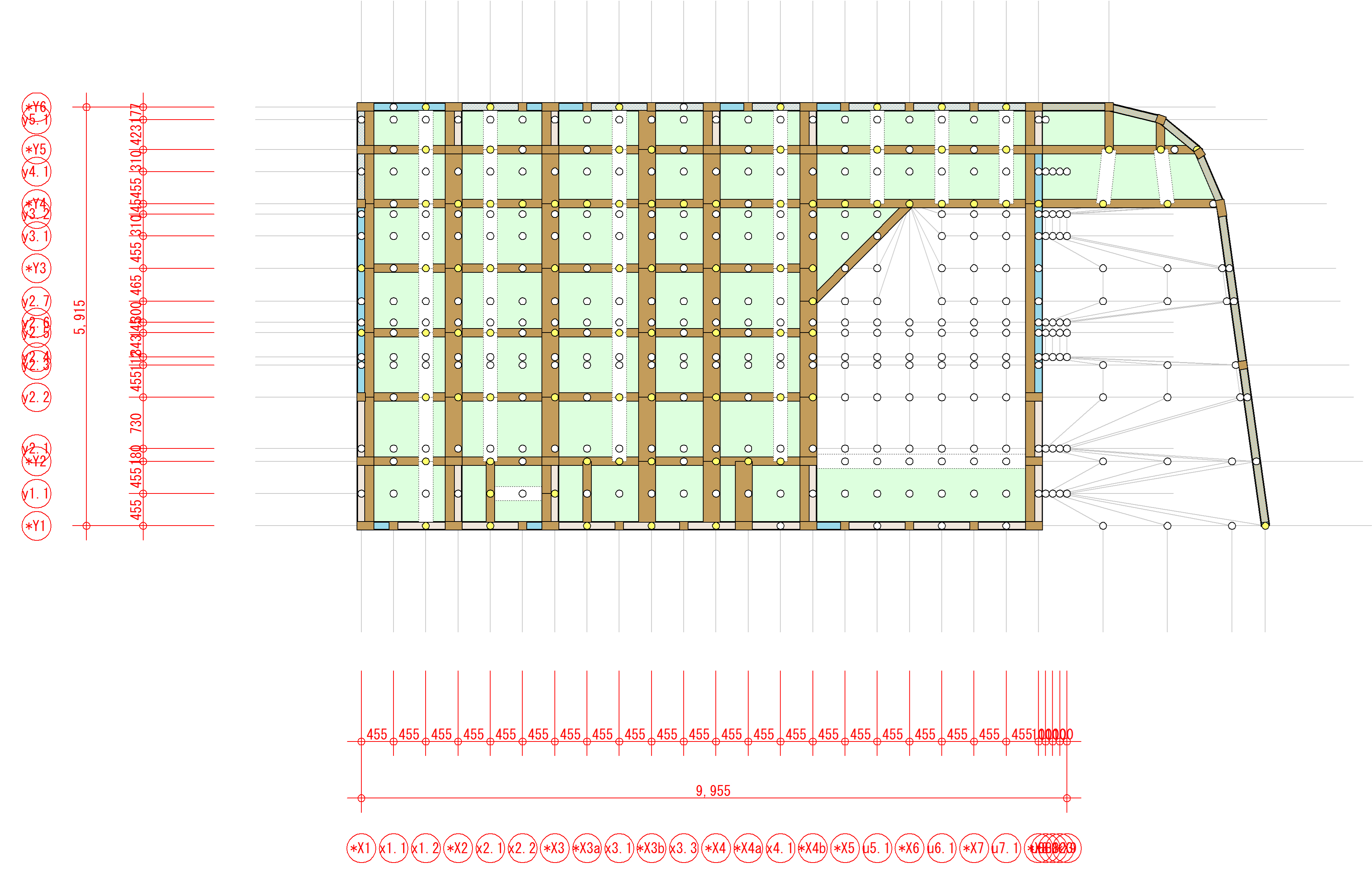

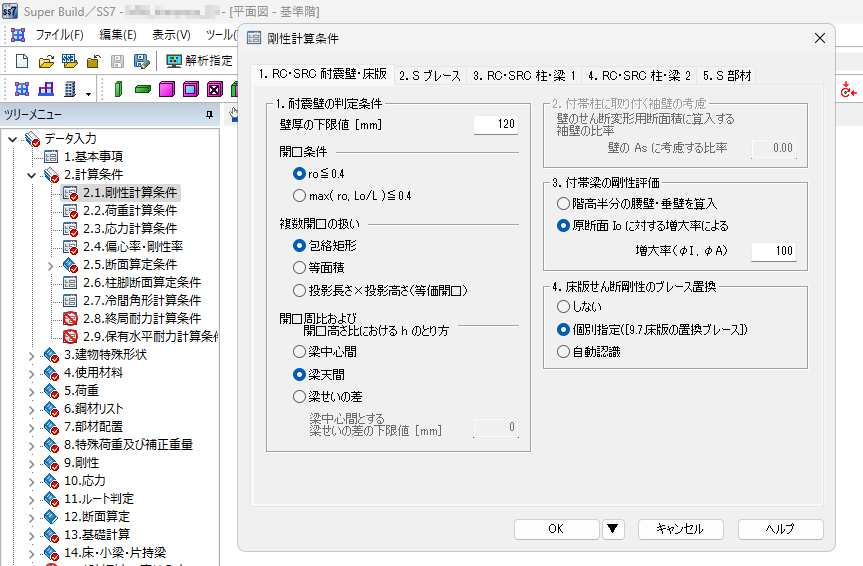

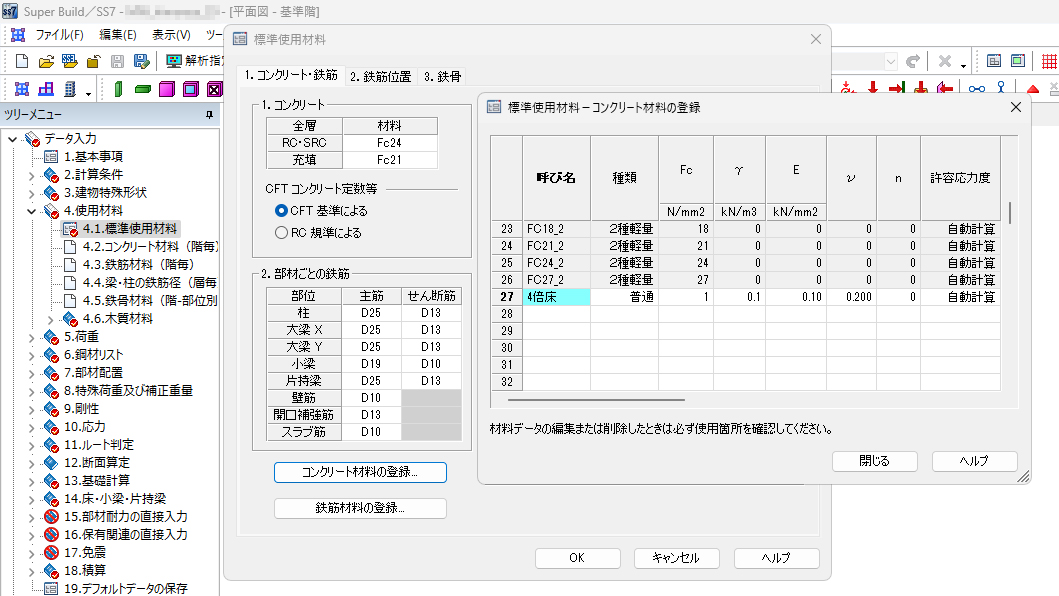

また、木造軸組系の一貫ソフトでは剛床を仮定しているケースが多いのですが、今回は吹き抜けも大きく複雑な架構となるため、柔床として実態に近い水平構面の応力を把握することも『SS7』を採用した目的でした。構造用合板による水平構面の剛性をモデル化するため、最初は水平ブレースを個々に計算して配置していたため、モデル化するのに苦労していました。ただ設計の途中で、コンクリート床の床版ブレース置換機能があることを知り、今回の構造用合板による床においても等価厚さを別途入力すれば等価水平ブレースが自動的に配置されるようなモデル化に切り替えました。具体的には、1/150の変形角に達した時点で短期許容耐力となる4倍床を想定した等価床厚を別途算出し、[4.1.標準使用材料-コンクリート材料の登録]と[7.11.床]で等価スラブ厚の床を登録、配置して設計することで、スパン変更が起こっても水平ブレースの変更が不要となったため、設計をスムーズに進められるようになりました。

基礎については、布基礎の地反力の検討を『SS7』内で行いました。一方、より実態に近い応力を把握するため、鋼管杭を配置した箇所に支点を設けて、基礎梁の応力的には問題ないか別途確認しています。

木造関連でも基礎関連の情報も一貫計算プログラム内で扱えるのは便利です。

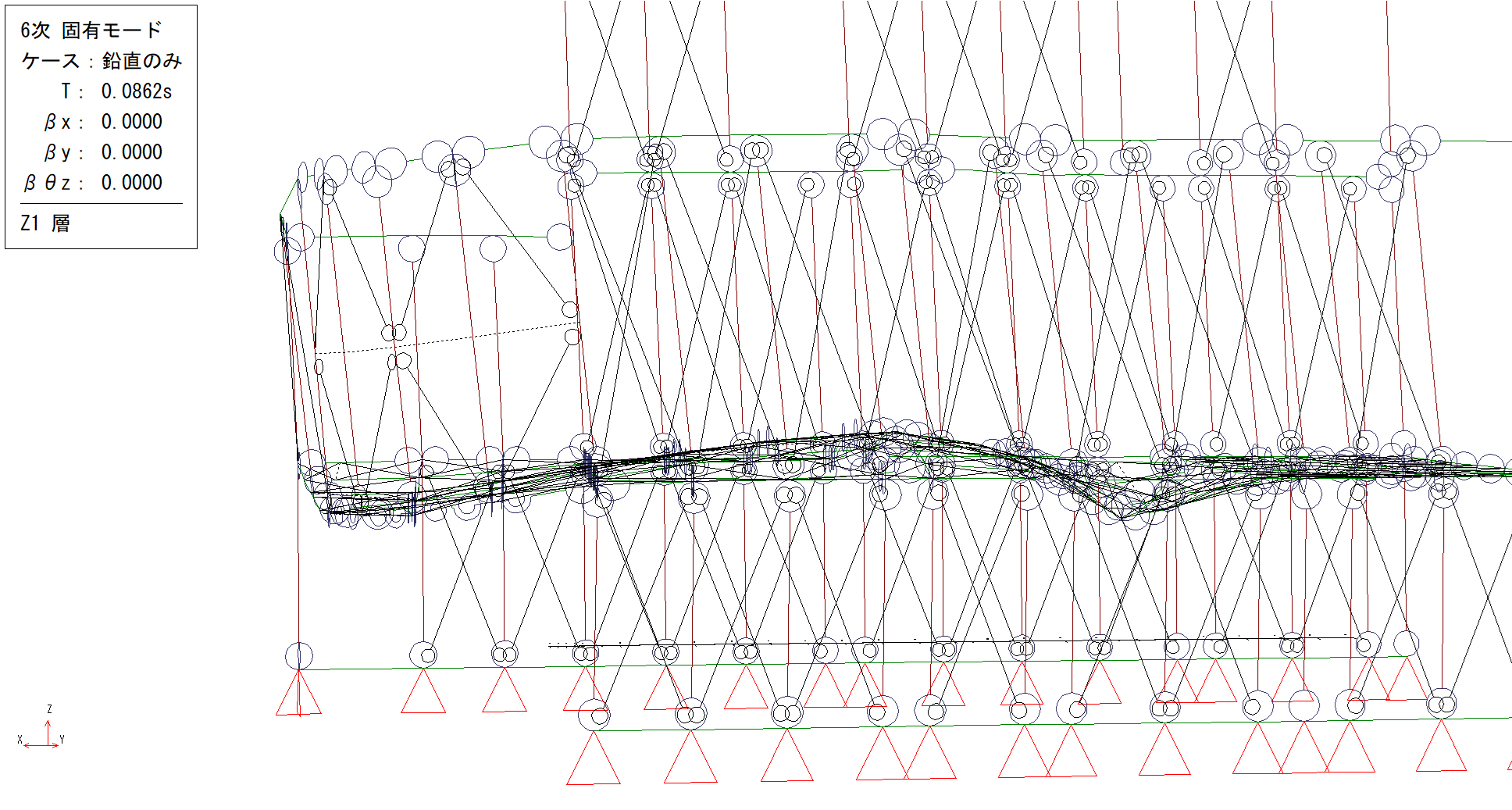

クライテリアの1つ、バルコニーの鉛直振動においては、『SS7 Premium』の固有値解析機能を利用しました。固有値解析により、バルコニーの鉛直方向の固有周期0.0862s=11.6Hz>8Hz以上が確認でき、バルコニー利用時の居住性確保の検討としました。

別途検討項目

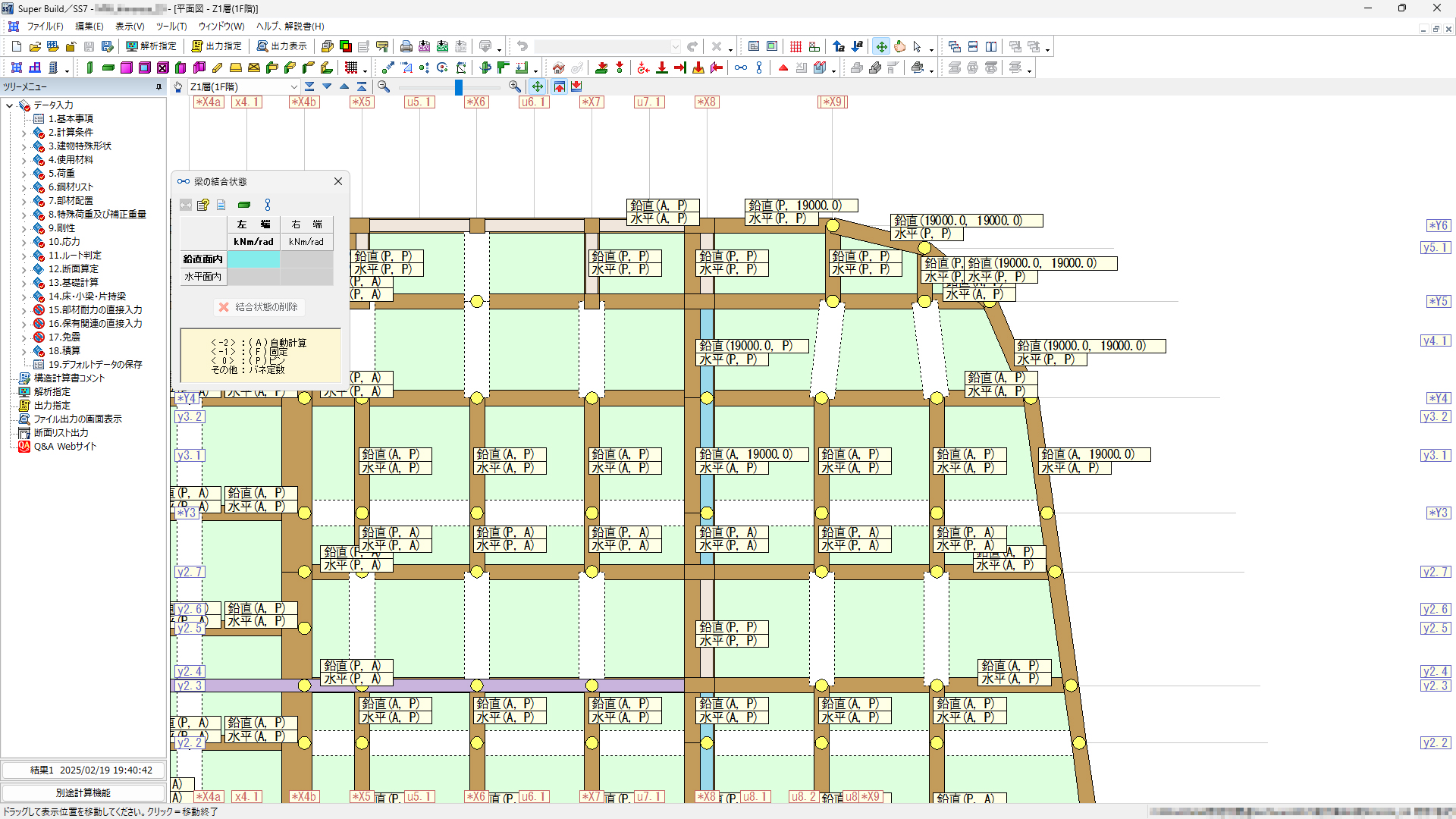

接合金物バネを別途算出し、梁の結合状態を個々に入力してモデル化を進めました。スパンを細かく設けているため、1本部材の指定を考慮した上で結合状態の指定を行いました。

確認審査時の指摘事項や対処方法

構造モデルの説明資料をあらかじめ用意していたこともあり、特に大きな指摘はありませんでした。

![[7.11.床]で等価スラブ厚の床を登録](https://www.unions.co.jp/service/structure/ss7/design/wordpress/wp-content/img/16307.jpg)